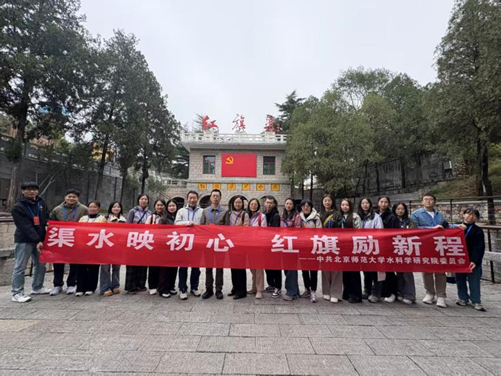

为深入开展党史学习教育,弘扬艰苦奋斗精神,将专业理论与实践教学深度融合。2025年10月17日,北京师范大学水科学研究院党委先后组织23名学院教师及学生党员代表,由学院党委书记付永硕带队,举办“追随总书记足迹,厚植红旗渠精神”主题教育培训班,共赴“人工天河”红旗渠的故乡——河南安阳进行实地践学,深刻感悟红旗渠精神的时代内涵,进一步坚定理想信念,强化使命担当。

10月18日清晨,培训队伍整装出发,前往河南林州红旗渠。红旗渠是20世纪六十年代林县人民在太行山修建的引漳入林水利工程,被誉为“人工天河”。

培训队伍首站抵达了闻名中外的红旗渠咽喉工程——青年洞。行走在紧贴山崖的渠岸上,仰望陡峭的太行山,俯瞰穿山而过的渠水,全体师生无不为林县人民“劈开太行山,漳河穿山来”的豪情与壮举所震撼。在青年洞前,大家现场聆听了当年300名青年突击队员在物资匮乏、技术落后的条件下,仅凭一锤一钎,奋战17个月凿通隧洞的感人故事。这堂生动的“现场教学课”,让“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神从书本走入现实,深深烙印在每位成员心中。

此后在学院党委书记付永硕的带领下,党员同志们重温了入党誓词,回忆了先辈们在那段艰苦卓绝的革命斗争中的壮志和激情,同时也坚定了为党和人民终身奋斗的决心。

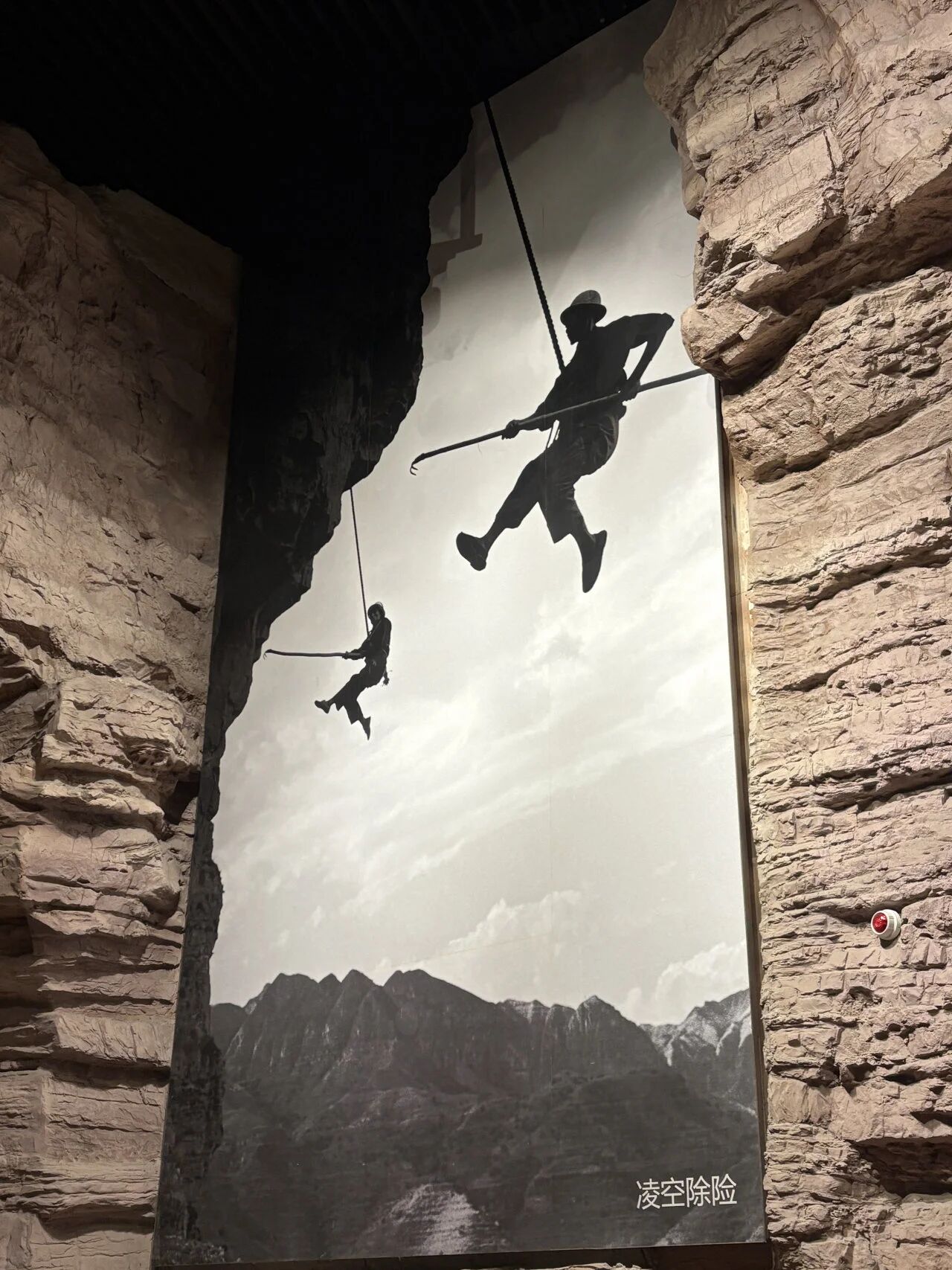

下午,队伍参观了红旗渠纪念馆。在红旗渠纪念馆内,一幅幅老照片、一件件修渠实物,生动再现了林县人民“重新安排林县河山”的壮志豪情。展馆中,“铁姑娘打钎”“凌空除险”等复原场景令人动容。党员们驻足观看,全面了解林县人民在艰苦岁月中,为解决缺水困境,历时十年,靠着一锤、一钎、一双手,硬生生在太行山的悬崖峭壁上开凿出“人工天河”红旗渠的艰难历程,深刻感受到了林县人民“誓把山河重安排”的英雄气概和“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的红旗渠精神。从决策引水的远见卓识,到克服千难万险的施工过程,再到惠泽后世的不朽功绩,大家系统了解了红旗渠这一“新中国奇迹”的来龙去脉。作为水科学领域的研习者,师生们对红旗渠工程中蕴含的智慧、付出的牺牲及其巨大的水利、生态与社会效益有了更为深刻和专业的理解。

随后,队伍前往红旗渠总干渠的分水枢纽工程,实地参观体会了当年红旗渠总干渠的通水典礼,透过黑白照片,大家看到了一张张欢呼雀跃的笑脸,仿佛听到了当年那激动人心的呼喊。

10月19日,活动进入第二天。队伍前往世界文化遗产——殷墟博物馆进行现场教学。

在这里,大家穿越历史长河,探寻中华文明的古老根脉,感受甲骨文、青铜器所承载的厚重历史。从远古先民的生存智慧到现代的水利工程,历史的连贯性让大家深刻体会到,中华民族自古以来就是一个不畏艰难、勇于创造的民族。这种文化自信与前一天感悟的红旗渠精神一脉相承,进一步激发了大家的民族自豪感和历史使命感。

当天中午,在顺利完成全部培训课程后,团队有序踏上了返京的旅程。

此次安阳之行,不仅是一次行程紧凑、内容充实的实践培训,更是一堂锤炼党性、洗礼思想的沉浸式党课。通过实地走访和现场学习,水科学研究院的师生们被红旗渠建设者们所展现的坚定信念、科学态度和奉献精神深深感动。

大家纷纷表示,作为新时代的水科学工作者,要将红旗渠精神内化于心、外化于行,把学习成果转化为攻坚克难、开拓创新的强大动力。在今后的科研与学习中,要始终坚持面向国家重大战略需求,勇于挑战水资源领域的“卡脖子”难题,以更加饱满的热情和务实的作风,为推进中国式现代化建设、实现中华民族的永续发展贡献北师大水科人的智慧和力量。

近期热点

2025-10-21

第十七届中国水论坛(更新至...